A cafeicultura na Província de São Paulo inicia a década de 1870 em meio a uma profunda crise. De um lado, as excelentes terras roxas do Oeste Paulista ofereciam uma oportunidade única para a formação de grandes cafezais e para a produção de café em uma escala nunca vista antes em terras brasileiras. A construção de ferrovias e expansão dos ramais ferroviárias resolvia, paulatinamente, a questão do transporte das safras até o Porto de Santos, vencendo com os trilhos a imponente Serra do Mar e seu desnível de quase mil metros.

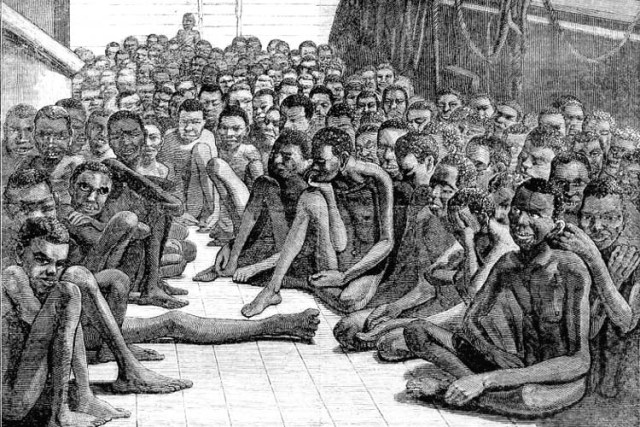

Apesar de todas as boas e promissoras perspectivas econômicas, a produção cafeeira esbarrava em um gravíssimo problema – a falta de mão de obra. Conforme já comentamos em outras postagens, o sistema escravocrata estava em crise naquele momento – desde 1850, com a assinatura da Lei Eusébio de Queirós, o desembarque de escravos vindos da África estava proibido. Aqui é importante lembrar que navios da marinha de guerra da Inglaterra patrulhavam as águas do Oceano Atlântico e tinham o direito de abordar e revistar qualquer embarcação suspeita de tráfico negreiro.

Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que concedia automaticamente a liberdade a filhos de mulheres escravas e colocava um fim no “crescimento vegetativo” da população cativa. Com a entrada em vigor dessas duas leis, o mercado de compra e venda de escravos ficou limitado a “peças de segunda mão” – escravos, cada vez mais velhos, eram vendidos de uma Província para outra. Esse momento coincide com o auge da cafeicultura na Província do Rio de Janeiro que, contando com grandes recursos financeiros, arrematava a maior parte dos escravos disponíveis no “mercado”.

Alguns cafeicultores paulistas chegaram a tentar uma parceria com imigrantes europeus para os trabalhos nos campos, porém, sem muito sucesso. Acostumados a lidar com escravos que “faziam o que lhes era ordenado”, os fazendeiros tiveram enorme dificuldades no relacionamento com esses trabalhadores livres. Outra fonte de problemas se dava na divisão dos lucros da colheita – os cafeicultores queriam ficar com a maior parte dos lucros, desagradando os europeus. Esse sistema não prosperou.

A salvação da lavoura, falando aqui literalmente, viria de um país do Sul da Europa que enfrentava naquele momento uma verdadeira turbulência econômica e política – a Itália. Diferente de outros imigrantes vindos de países como Alemanha, Suíça e Bélgica, os italianos tinham uma personalidade e um comportamento mais alinhado com o dos brasileiros. O clima e as terras da Península Itálica, especialmente no Sul, eram bastante próximos das condições de São Paulo (com invernos bem mais amenos, é claro), uma característica que facilitou muito a “aclimatação”.

O momento também coincidiu com uma forte mudança na política de imigração dos Estados Unidos, país que há muito tempo era um dos destinos preferenciais dos italianos. O Governo norte-americano iniciou uma política de restrição gradativa a entrada de imigrantes, uma medida que acabou por empurrar grandes contingentes de imigrantes italianos para a América do Sul, especialmente na direção do Brasil, da Argentina e do Uruguai.

De acordo com informações de Caio Prado Júnior, em 1876 foi registrada a entrada de aproximadamente 7 mil imigrantes italianos no Brasil. No ano seguinte, esse número saltaria para 13 mil indivíduos, superando em quantidade a entrada de outros estrangeiros como os portugueses, que nesse mesmo ano foram 8 mil imigrantes.

Dados de 1888 indicam a entrada de mais de 30 mil italianos no Brasil – após a assinatura da Lei Áurea e a abolição do trabalho escravo, o número de imigrantes italianos saltou bruscamente para 133 mil já no ano seguinte. Até o final do século XIX, a entrada de imigrantes italianos ficaria na média anual de 100 mil indivíduos (vide foto).

A chegada de toda essa massa de imigrantes vai dar um verdadeiro impulso na cafeicultura paulista e vai criar toda uma mudança nas relações entre fazendeiros e seus empregados. A primeira mudança importante será no regime de remuneração desses novos trabalhadores, que passam a ser assalariados.

Os contratos de trabalho eram assinados ainda na Itália e os imigrantes sabiam exatamente onde estavam “se metendo”. O Governo brasileiro subsidiou grande parte desses imigrantes, bancando as despesas com a viagem da Itália até as fazendas.

Contando com muita gente fortemente politizada e com muitos com um bom grau de alfabetização, esses contingentes de imigrantes reagiam prontamente a qualquer tentativa de mudança nas regras de trabalho, algo que foi tentado por muitos fazendeiros.

Além de resolver os problemas de falta de mão de obra nas lavouras, a entrada em cena de trabalhadores livres e assalariados também acabou provocando forte repercussões nos remanescentes de trabalhadores escravizados. Percebendo a clara diferença no padrão de vida e de trabalho, muitos escravos se sentiram motivados a fugir das fazendas e buscar uma vida melhor em outras paragens.

A presença da mão de obra imigrante levou a uma expansão ainda maior dos cafezais pelo Oeste Paulista. Concentradas inicialmente na porção Noroeste da Província de São Paulo, os cafezais passaram a crescer rumo ao Sul. Surgiram novas fazendas de café por toda a região Central e Oeste da Província, chegando inclusive ao Norte do Paraná, território que até 1853 fazia parte de São Paulo.

Além da fortíssima imigração italiana, precisamos também citar os imigrantes japoneses, que começaram a chegar a partir de 1908. Nos primeiros sete anos da imigração japonesa, perto de 15 mil indivíduos chegaram ao Brasil e foram assentados em fazendas de café, principalmente na região Central do Estado de São Paulo. Essa imigração se estenderia até a década de 1940 e os novos contingentes se dedicariam à produção de frutas, chá e arroz.

De acordo com o Censo de 1905, existiam 49.184 propriedades rurais espalhadas em 165 municípios de São Paulo, sendo que, em mais de 21 mil propriedades o café era o principal produto. Naquele ano, foram colhidas aproximadamente 584 mil toneladas do grão, o que correspondia a 8,9 milhões de sacas de 60 kg.

O Censo também encontrou 413.341 trabalhadores na agricultura, sendo que 55% desse contingente era formado por estrangeiros. Esses números dão uma ideia da importância do café para a economia de São Paulo e também mostram a força dos imigrantes na economia regional.

Grande parte dessas terras agrícolas usadas para a expansão da cafeicultura em São Paulo foram liberadas com a derrubada de florestas nativas de Mata Atlântica. Eu lembro de ter conhecido alguns agricultores que eram amigos do meu avô (que bem por acaso era italiano e foi um pequeno plantador de café), que já eram bem idosos na minha infância. Esses homens trabalharam na derrubada de muitas matas no interior de São Paulo nas primeiras décadas do século XX e costumavam contar histórias sobre os trabalhos naqueles tempos antigos.

Esses eram trabalhos pesados e perigosos, com muitos trabalhadores sofrendo acidentes sérios. Muito antes do uso das motosserras e do emprego de grandes tratores com pesadas correntes, esses trabalhos dependiam da força bruta dos machados e do suor dos trabalhadores que feriam e derrubavam as árvores. Numa segunda etapa, o foco dos trabalhos era a remoção das raízes das árvores, o que era feito com a ajuda de juntas de bois e de cavalos. Foram vários milhões de árvores derrubadas para a liberação dos férteis solos para o plantio do café.

Árvores com madeiras valiosas como a caviúna, a imbuia e o cedro eram separadas, e os troncos eram vendidos para uma infinidade de serrarias que existiam nas cidades – havia uma forte demanda por madeiras para a construção civil e para a indústria de móveis. Madeiras de qualidade razoável eram reservadas para usos na propriedade e as demais, como sempre, acabavam sendo queimadas.

Parte importante dos recursos gerados pela cafeicultura foram usados para financiar a industrialização da Província de São Paulo. Aqui entra um detalhe interessante – entre os inúmeros imigrantes que chegaram para trabalhar na agricultura existiam muitos profissionais e técnicos especializados, que acabaram sendo fundamentais para os trabalhos na nascente indústria paulista.